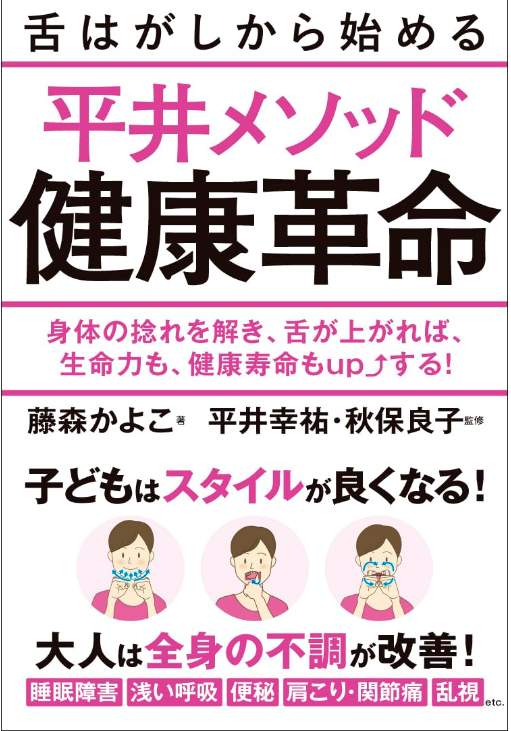

「舌はがしから始める平井メソッド健康革命」藤森かよこ著 平井幸祐・秋保良子監修

「舌はがしから始める平井メソッド健康革命」藤森かよこ著 平井幸祐・秋保良子監修 のまとめです。

副題は、体の捻(ねじ)れを解き、舌が上がれば、生命力も、健康もupする!

さくら矯正歯科クリニックでは、MFT(口腔筋機能療法)という口のトレーニング(口トレ)を歯列矯正の患者さんに行ってもらってきました。この目的は、口腔周囲筋のバランスを取り、口腔機能を向上させ、歯列矯正をスムースにしたり、治療後の歯列の安定を図るものです。

これまでのアプローチは、舌を挙上する筋力アップを重視していました。それが、この本を読んで、舌は下顎と癒着しているから、それをはがすという視点も重要だということに気付きました。舌が下顎と癒着すると、姿勢に悪影響を及ぼし、頭痛、首こり、肩こり、不眠などを引き起こし、パフォーマンス全体が下がります。

ぜひ、以下の点にも注意して、口トレに取り組んでもらえたらと思います。

・平井メソッドは舌はがしから始める。

・ほとんどの人は舌と下顎が癒着している。

・舌はがしをして舌を上げないと、歯が舌に当たる。上の歯と下の歯があうこと(歯の食いしばり)が起きる。歯の食いしばりや歯ぎしりは、無駄に身体に圧力をかける。そうなると、身体の不調も生み出す。十分な咀嚼ができなくなるし、嚥下障害も起きる。食いしばりの害は大きい。

・舌が上がっている状態をキープするには、呼吸方法によっても可能になる。その呼吸方法が「左右交互片鼻片肺呼吸法」だ。

・舌はがしと舌上げは、乳幼児時代の子どもにとって最も効果がある。

・常識とか良識というものの多くも、ある時代やある環境における支配的な思い込みでしかないと思っている。時代が変わり環境が変われば、常識も良識も変わる。

・身体が捻れている女性は妊娠しにくい。捻れた子宮の中で過ごすので、胎児の向き癖がつき、頭の形も丸くはならない。陣痛も強くなり、苦しいお産になる。

・泣きじゃくる赤ちゃんの脚をまっすぐにして紐で軽く縛ってみると、赤ちゃんはスーッと寝ていく。

・舌が下顎の底に貼りついて動かないという赤ちゃんは、胎児期に子宮が母胎からの強力な圧力にさらされた場合に生まれやすい。舌は生まれてから短時間の間に舌と下顎の癒着を取り除かないと、正しい嚥下ができない。

・舌の後方上位に触れる状態をキープできるように舌力を鍛えることによって、滑舌や脳機能や身体能力、心機能、姿勢、成績、歯並び、見た目、二重顎の改善が見込める。

・重力に負け重たい頭を支える姿勢が崩れると、「硬くなる筋肉」と「弱くなる筋肉」ができて、それらが相互に影響し合い、姿勢悪化の悪循環を招き「上位交差性症候群」となり、肩こりや頭痛、嚥下障害に悩むことになる。

・舌が下がっていると、「頭部が不安定になり、首が傾斜し、バランスを取ろうとして歯を食いしばり身体の軸は後方にぶれ、腕や腹が前に出て、腰が引け、膝が出て、がに股・扁平足になる。

・下腹が突き出た中年デブ体型やO脚も、舌が下がっていることが原因。

・低位舌は認知症になりやすく不細工にもなりやすい。

・かつては、誕生時の赤ちゃんの体重は平均3,500gだった。今は平均3,000g弱である。日本では出生数が減少しているのに、低体重児の数は増えている。スマートフォンやタブレットの使用によって、妊婦の子宮に圧力がかかる作業が多くなっているからではないか。

・乳児は吸てつ(乳首を上顎に押し当てる)によって、その上顎が拡張される。

・嚥下障害は高齢だから始まるものではなく授乳の段階ですでに起きている。

・哺乳瓶は「ベッタ」というメーカーのものが「縦抱き授乳」に一番適している。

・乳児は垂直抱き(縦抱き)されるべき。横抱きすると、乳児の舌が吸てつ窩にうまく当たらず舌の力で乳を飲むことができなくなるから。

・歯並びの悪さは生まれつきの者という間違った考え方がはびこっている、歯並びの悪さは、顎を広げ歯ぐきをたてれば防ぐことができるし、是正もできる。

・正常に舌全体が上顎をまっすぐ押し当てているならば、歯と歯が当たることはない。